22番トラムで中心地からI.P.Pavlovaを抜け、さらに進むとスヴァトプルク・チェフ広場に一風変わった教会がそびえ立つのが見えます。

|

| (参照元:http://www.farnostvrsovice.cz/o-farnosti/kostel-sv-vaclava) |

ヴルショヴィツェ(Vršovice)地区のシンボルともいえるこの角ばった聖ヴァーツラフ教会は、ツェレトナー(Celetná)通りのキュビズム建築「黒い聖母の家」などを設計した、ヨセフ・ゴチャール(Josef Gočár)によるものです。「チェコスロヴァキアで最初の鉄筋コンクリート構造の教会」と謳われ、以前から気になっていたこの建物。教会の方にお願いをし、見学ツアーをしていただきました。

教会の建つVršovice地区は、今でこそプラハの一地区となっていますが、もともとは小さな村でした。19世紀の終わりになり、村の人口が1万3000人に達し、1902年にやっと市(město)として承認されます(プラハの一地区となるのは1922年)。

|

| (参照元:教会内説明パネルより) |

この頃、教会の必要性を感じた司祭、フランティシェク・ドゥシル(František Dusil)が、教会建設を訴え基金を設立。ドゥシルは集まった寄付金で、その後の高騰が期待できるザービェフリッツェ(Záběhlice)に土地を購入。数年後にその一部を売却し、教会建設に必要な資金を得ることに成功します。

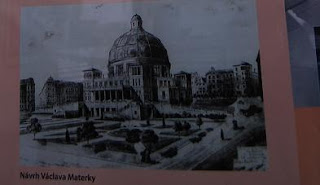

チェフ広場は、もともと墓地だったそうで、1907年に教会建設を受け、埋葬を中断。教会建設への下準備が進みます。設計はプラハの産業学校教授ヴァーツラフ・マテルカ(Václav Materka)が担当することに決まったのですが、彼の草稿はサンピエトロ大聖堂を模した、大きなドームを構えた立派なもの。しかし、実現には少々資金が足りない。さらに第一次世界大戦も勃発。教会建設の機運も徐々に鎮まっていってしまいます。

|

| マテルカによる当初の教会図案 (参照元:教会内説明パネルより) |

しかし1925年、司祭スタニスラフ・ピリークの登場により状況が一変します。主教は彼に教会建設を実現させるよう指示。2年後、コンペが行われることが決まり、応募は当時としては異例の52作品が集まります。何度かの審査を経て、最終的に設計者の座をゴチャールが勝ち取りました。

こちらが当初のゴチャール案。

こちらが最終的な図面。

|

| (参照元:Jaroslav Lukáš "Kostel Sv. Václava v praze vršovicích") |

教会の方がおっしゃっていたことをそのまま繰り返すと、「教会は通常、聖地エルサレムに向かって祭壇が東に来るように建てられますが、この教会は傾斜の高い部分に祭壇が来るよう、北向きに建てられています。傾斜があるため、教会へは、トラム停を降りてから、坂を登り、そして階段を登ってやっとたどり着けるわけですが、教会内でもそれは繰り返され、入り口に階段、祭壇へも階段、そして屋根も階段になっています」と。

| |

|

また外部から一見しただけではわからないのですが、実際は図のように、入り口から祭壇に近づくにつれ幅が狭くなっています。

そのため、訪問者が祭壇に向いて立つときと、祭壇側へ立ち席を見下ろしたときでは、教会内の広さが全く違ったものに感じられます。

教会設計だけでなく、内部装飾もゴチャールによるもの。

彼は、教会外部に置かれる聖ヴァーツラフ像もデザインしましたが、長い間実現されることはなく、なんと教会完成から80年たった去年、ヤン・ロイス(Jan Roith)氏によって日の目を見ることに。

|

| ヤンロイス氏による聖ヴァーツラフ像(草案はベドルジフステファン) (参照元:http://www.farnostvrsovice.cz/fotogalerie/farni-kronika) |

(現在は、塔ガラス部分修復中のため、傷がつかない様、ミイラのごとく厳重にくるまれています。)

|

| (参照元:http://www.farnostvrsovice.cz/fotogalerie/farni-kronika) |

聖ヴァーツラフの一生を描いたリリーフも、立派な草案として存在していますが、経済的な理由、再現できる彫刻家がいないこと、そして(陶磁器の作品となるため)保存の観点から、まだ実現はできていないそうです。残念。

また現在の教会内部と異なり、当初は部位ごとに、壁が赤・緑・小豆色(紫と茶色の間と表現されてました)と塗られていたとか。60年代、雨が降る度に色が落ちるため、真っ白に塗られることになったそうです。

外部の装飾は、建物が教会としての機能を果たすようになってから進められたそうですが、ゴチャールは1938年ミュンヘン協定を前に、当初の案には全くなかった、聖歌からの抜粋、

Svatý Václave, nedej zahynouti nám ni budoucím.

(チェコの守護聖人聖ヴァーツラフへ向けて、『聖ヴァーツラフよ、我らと我らの子孫の存続を見守りください』)

をファサードへ装飾することを提案します。

| |

提案通りファサードへ入れられた文字

|

パイプオルガンに屋根、床、まだまだ修復が必要な教会ですが、なかなか資金を集めるのは難しいようです。力のある方の声を借りたり、色々と努力をされているそうですが。中心地の建築物たちは注目を集めているのに、立地、また教会というその性質から、せっかくの作品が劣化していってしまうのは、残念なことです。

以上、教会の方のお話をまとめました。